節分とは?本来の意味と由来

節分とは「季節を分ける」という意味を持ち、かつては立春・立夏・立秋・立冬の前日を指していたそうです。しかし、現在では立春の前日のみを節分とするのが一般的になっています。

古くから日本では、季節の変わり目には邪気(鬼)が入り込みやすいと考えられていたため、邪気を祓い、福を呼び込む行事として節分が行われるようになったそうです。

2025年の節分はなぜ2月2日なのか?

今年(2025年)の節分は2月2日です。「節分は2月3日」と思っている人も多いですが、実は固定された日ではなく、立春の前日が節分になります。

立春は太陽の動き(黄道座標)によって決まるため、毎年少しずつ変動します。地球の公転周期は厳密には365日より若干長いため、地球が太陽の周りを一周するのに365日ぴったりではなく、少しずつズレが生じます。そのため、節分の日も一定にはならないと言うことです。2025年の立春は2月3日となるため、その前日の2月2日が節分にあたります。

私自身も、長年「節分は2月3日」と思い込んでいました。これは、節分の日付が長い間2月3日で安定していたためです。1985年から2020年までの実に36年もの間、節分は2月3日だったそうです。私は現在アラフィフですので、実に小学生の頃から40過ぎのおっさんになるまでの間、ずっと節分が2月3日だったため、当たり前のように2月3日だと思い込んでいましたというわけです。2020年までと言うことですので、2021年の節分は2月2日だったようですが、全く気がつきませんでした。ちなみに1984年の節分は2月4日だったそうで、2021年の節分は実に124年ぶり、明治30年以来の2月2日の節分だったそうです。今後に目を向けると、次に節分が2月2日になるのは4年後の2029年で、それからしばらくは4年に1度のペースで2月2日になるそうです。4年に1度ですが閏年とも一致していないため、今年のように直前になって「今年の節分は2月2日だってよ!」となりそうですね。

豆まきの意味とその起源

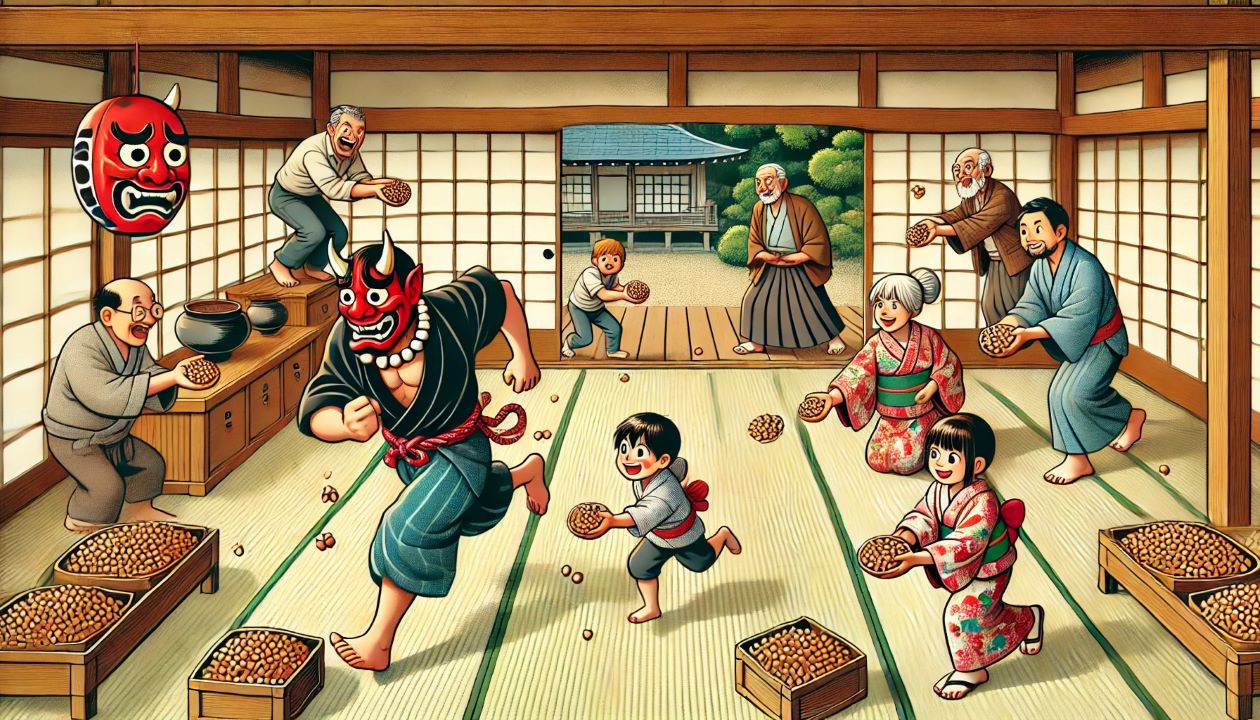

さて、節分の日といったら皆さんは何を思い浮かべますか?私は節分といえば豆まきが最初に頭に浮かびます。この風習の起源は、平安時代の宮中行事「追儺(ついな)」に遡るとされています。この行事では、鬼に扮した者を追い払い、邪気を払う儀式が行われていました。

豆をまく理由は、大豆には邪気を祓う力があると信じられていたことに由来します。また、炒った豆を使うのは、「豆が発芽すると縁起が悪い」とされたためです。現在でも「鬼は外、福は内」と唱えながら豆をまくことで、邪気を払い、一年の無病息災を願う風習が続いています。地域によっては豆をまく際の掛け声が異なり、「福は内」のみを唱えるところや、鬼の方角を考慮してまく豆の量を調整するところもあるそうです。

近年の豆まきの習慣の変化

近年、豆まきを行う家庭が減少していると言われています。その理由には、以下のようなものが考えられます。

- 家庭環境の変化:共働き家庭が増え、家族みんなで豆まきをする時間が取りにくい。

- 住宅事情の変化:マンションやアパートでは騒音問題を考慮し、豆まきを控えるケースが増えている。

- 後片付けの負担:まいた豆を拾う手間や、食品ロスの観点から、豆まきを避ける家庭も。

- 代替商品の登場:落花生や個包装の豆、さらには豆まきを省略して恵方巻だけを食べる家庭も増えている。

昔は節分の日になると、テレビでも芸能人が豆まきをしている映像をよく目にしました。しかし、最近ではそういった放送も少なくなり、節分行事としての豆まきの存在感が薄れてきているように感じます。また、私は昔母から「家族が外にいるときに豆まきをしてはいけない」と教わりました。家族がまだ帰ってきていないうちに豆をまくと、外にいる家族に災厄が降りかかってしまうという話でした。このような昔ながらの教えも、時代とともに忘れられていくのかもしれません。

節分の風習:柊鰯(ひいらぎいわし)

豆まき以外にも、節分にはさまざまな風習があります。その一つが「柊鰯(ひいらぎいわし)」です。

これは、焼いた鰯の頭を柊の枝に刺し、玄関先に飾る風習です。柊の鋭い葉が鬼の目を刺し、鰯の臭いが鬼を遠ざけると信じられています。地域によっては、鬼を家に入れないようにする魔除けとして、節分の夜に玄関に飾るようです。

私が初めて柊鰯を目にしたのは高校生の頃、登校中のことでした。玄関先に魚の頭が飾られている光景を見て、一瞬ギョッとしたのを覚えています。当時はそれが何なのか分からず、ただ驚いただけでした。社会人になってから「柊鰯」という言葉を耳にした際、ふとその時の光景を思い出し、調べてみたところ、それが節分の飾りであることを知りました。現在では飾る家庭が減り、特に都市部ではほとんど見かけなくなっていますが、注意して見てみると、ご近所でも見つけられるかもしれません。

恵方巻ブームの背景と定着

近年、節分といえば「恵方巻」を食べる習慣が広まりました。恵方巻は、もともと関西地方の風習でしたが、コンビニやスーパーの販促活動によって全国的に広まったとされています。

恵方巻の特徴として、以下のようなものがあります。

- 丸ごとかぶりつく:包丁で切ると「縁が切れる」と言われるため、一本そのまま食べる。

- 恵方を向いて食べる:その年の縁起の良い方角(恵方)を向いて食べることで、願いが叶うとされる。

- 無言で食べる:食べている間に話すと福が逃げるとされる。

2025年の恵方は「西南西」です。近年ではバリエーションも増え、海鮮巻きやカツ巻き、さらにはスイーツ恵方巻なども登場しています。

伝統行事としての節分

恵方巻が日本全国に広まったきっかけは、1989年にセブンイレブンが全国展開したことが大きいとされています。商業的な意図が強く感じられますね。一方で豆まきの習慣が上に書いたような事情で衰退していることを考えると、もし恵方巻がここまで全国的に広がっていなかったら、節分という行事自体が忘れ去られていた可能性もあります。何かと外来行事に押されている中で残っている貴重な日本伝統の行事ですので、大切にしていきたいですね。

実際、私自身も節分の日付を意識するのは、スーパーなどで「○月○日は節分です」という宣伝を見かけたときです。こうした商業的なアプローチがあるからこそ、節分という行事が今でも続いているのかもしれません。

おわりに

2025年の節分は2月2日です。これは立春の日付が変動するために起こる現象で、特別なことではありません。

節分の行事としては、豆まきが伝統的ですが、近年は住宅事情やライフスタイルの変化により、実施しない家庭も増えています。一方で、恵方巻を食べる習慣は全国的に広まり、今では節分の定番となっています。

また、柊鰯のような伝統的な風習もあることを知り、家族で楽しみながら取り入れることで、節分の本来の意味を感じることができるでしょう。

今年の節分は、伝統を大切にしながら、自分に合った方法で楽しんでみてはいかがでしょうか?